L’anno 1812 e i fatti di Palabanda

Nell’estate del 1811 il disavanzo delle casse dello stato crebbe talmente da porre fine alla riduzione delle spese pubbliche. Il vaiolo aveva già fatto strage dei fanciulli e l’acqua scarseggiava.

Il suolo reso sterile dalla mancanza di piogge e la scarsezza d’acqua avevano completato il nefasto quadro.

Malgrado il quasi arresto delle spese pubbliche, il dissesto aumentò nel 1812 tanto che, sul finire dell’anno, i proprietari e gl’incettatori, avidi di guadagni facili, vendettero il frumento al popolo affamato a prezzi esorbitanti.

Con l’avanzare di un inverno particolarmente rigido, in special modo nell’interno dell’isola, la carestia divenne una vera piaga recando con sé morte e desolazione. Terminate le biade, i poveri si diedero a nutrirsi di erbe silvestri, anche nocive per la salute e, a Cagliari, una folla di spettri ambulanti si aggirava per la città e spesso cadeva morta per fame o per freddo.

Il governo regio, alla fine di febbraio, chiedeva ad alcuni membri degli stamenti di invocare la pietà dei cittadini abbienti verso i più poveri.

Verso marzo e aprile, tale precarietà giunse al suo apogeo.

Durante l’orribile carestia, crebbe il pubblico debito, i monti granatici si assottigliarono, il sistema tributario divenne ancora più vizioso, i piccoli proprietari scemarono.

Nel frattempo, l’ambizioso decano Sisternes, malgrado la morte del fratello Francesco Maria, arcivescovo di Oristano, accaduta un’ora prima delle nozze della principessa Maria Beatrice, primogenita del re, la unì in matrimonio col fratello della di lei madre, Francesco Giuseppe Giovanni Ambrogio, arciduca d’Austria e d’Este poi divenuto duca di Modena con il nome di Francesco IV. I cagliaritani festeggiarono l’evento, forse per dimenticare il drammatico periodo vissuto.

Ricordo che don Sisternes, da amico di Angioy, era divenuto il suo peggior nemico e ne influenzava male le tre figlie, mettendole contro il padre.

Quanto alla politica internazionale, il re, nonostante la protezione e i sussidi ricevuti dal governo britannico, dichiarava ai sovrani europei di sentirsi un sovrano libero e indipendente ‘’nel suo angusto e debole Regno di Sardegna.’’

Seguirono le scorrerie dei tunisini e, in seguito, degli algerini.

Ma cosa accadeva a Cagliari dal punto di vista politico ?

Visti i pessimi raccolti degli ultimi anni, le suddette invasioni che comportarono anche ingenti spese per il riscatto degli schiavi, la lunga guerra marittima che fece stagnare il commercio sardo, l’impiego degli stipendi dei pubblici ufficiali alle truppe… il malcontento divenne generale.

I baroni si lamentavano, benché ampiamente favoriti dai principi, per i diminuiti abusi nelle prestazioni feudali. I commercianti odiavano sia il governo che gl’Inglesi, ai quali attribuivano da tempo il ristagno del traffico dei regnicoli.

Il popolo attribuiva le responsabilità del disastro alla famiglia reale a ai suoi seguaci.

Ogni somma tolta al monte di riscatto o ai monti di soccorso era denaro sottratto alla Sardegna per rimpinguare il tesoro privato del re che, arricchendosi di molti milioni, li investiva poi nelle banche londinesi da cui provenivano i sussidi per il mantenimento della famiglia reale.

L’irritazione popolare cresceva poiché i piemontesi primeggiavano nella corte e negli impieghi malgrado la carta reale del 1799 che ammetteva i piemontesi a patto che i sardi fossero introdotti negli stati continentali.

Soprattutto inaspriva gli animi dei sardi l’eterno malcontento dei Savoia nei confronti del Paese in cui erano ospiti e che li arricchiva, oltre il loro fare altero e tracotante.

Inoltre, esisteva una forte rivalità fra la corte di Carlo Felice e quella di Vittorio Emanuele.

Fra l’immensa folla degli avversi al potere, vi furono uomini della classe medio-borghese desiderosi di sanare i mali della patria. Questi ultimi chiedevano una migliore rappresentanza nazionale, l’abolizione dei feudi, delle decime e dei privilegi, il riordinamento del clero…

In mezzo a tanta agitazione, una rivolta venne ordita a Sassari per liberare i carcerati ma questi gemettero nelle carceri sino al 1815.

E poco dopo un movimento popolare fu denunciato a Cagliari, partendo proprio dalla classe media.

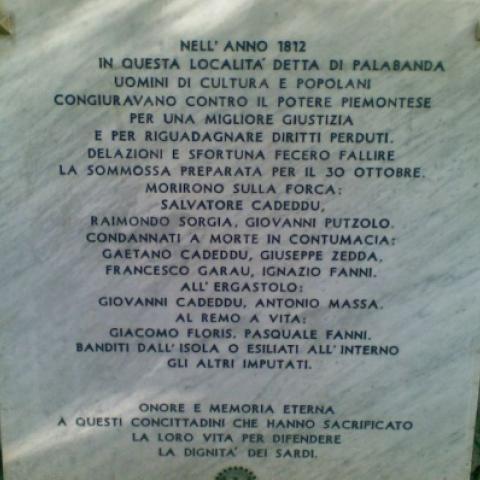

L’avvocato Salvatore Cadeddu aveva radunato gli amici, avvocati, magistrati e cattedratici, in un suo podere all’estremità di Stampace, nel luogo detto Palabanda.

Erano con lui i figli Luigi, avvocato, e Gaetano, giusdicente della baronia di Quarto ; suo fratello Giovanni, tesoriere dell’università degli studi ; Giuseppe Zedda, professore di legge ; Francesco Garau e Antonio Massa-Murroni, avvocati ; il sacerdote Gavino Muroni, fratello del parroco di Semestene.

Si unirono a loro Raimondo Sorgia, conciatore, Giovanni Putzolo, sarto ; Pasquale Fanni, orefice, Ignazio Fanni, pescatore e Giacomo Floris.

Arruolarono altri uomini nelle città vicine, soprattutto in quelle componenti la giudicatura di Quarto in cui Gaetano Cadeddu esercitava una grande influenza.

Chiesero altresì tremila scudi a uno fra i più abbienti cittadini, Giovanni Viale, che glieli negò.

Zedda, ricco possidente di Torralba, ne chiese in prestito duemila a Giacomo Ignazio Federici, e ne diede una parte al Putzolu durante le riunioni notturne presso Giovanni Cadeddu.

La rivolta di Palabanda aveva lo scopo di cacciare dal Regno dei pubblici ufficiali e cortigiani piemontesi che malgovernavano la Sardegna, secondo Pietro Martini.

Nella notte fra il 30 e il 31 ottobre 1812, i rivoltosi stampacesi dovevano radunarsi presso la chiesa dei Carmelitani, nello stabilimento di un fornaciao di mattoni, padre di Giacomo Floris.

Dovevano poi incamminarsi verso il quartiere della Marina, attraverso la porta di Sant’Agostino che avrebbero trovato socchiusa. Qui, i rivoltosi di Stampace si sarebbero congiunti a quelli della Marina muovendo verso la caserma del battaglione di real marina per impadronirsi delle armi. Sarebbero poi piombati sulle guardie delle porte di Stampace e di Villanova, disarmandole e mettendo in comunicazione gli abitanti dei tre quartieri minori. Si sarebbero avviati all’altra porta del Castello, l’avrebbero occupata e si sarebbero impossessati dei bastioni.

Avrebbero arrestato Villamarina ponendo al comando della città il cavaliere Gabriele Asquer. Proteggendo la famiglia reale, avrebbero espulso gli aborriti cortigiani e pubblici ufficiali, per poi riordinare l’amministrazione dello stato.

Pochi giorni prima della famosa notte, l’avvocato Gerolamo Boi, uno dei rivoltosi e rappresentanti di Stampace, confidava, nelle linee generali, il gran segreto al suo amico Proto Meloni affinché si salvasse. Meloni, però, raccontò le confidenze del Boi a Raimondo Garau, avvocato regio del fisco di cui era sostituto, e Garau ne fece parola al re.

Intanto, i congiurati di Stampace si stavano radunando nel luogo convenuto. Giacomo Floris, accortosi che il quartiere era assiepato di truppe, capì che il governo aveva saputo della congiura. Alcuni coraggiosi come Pasquale Fanni e il Putzolo intendevano mantenere la rivolta, altri volevano differirla, e vinsero i secondi.

I rivoltosi della Marina rimasero molto turbati dalla decisione degli stampacesi.

All’alba, l’odiato Villamarina discese con l’aiutante maggiore della piazza.

Putzolo decise di ucciderlo iniziando la rivoluzione ma i compagni glielo vietarono. Putzolo gettò allora la pistola in terra pronunciando le parole: « Compiuta è la nostra rovina, la forca ci attende ». E così fu.

Villamarina fece arrestare Massa-Murroni, Sorgia, Putzolu, Floris, Pasquale Fanni, gli artigiani Potito Marcialis, Salvatore Marras, Agostino Caria e il pescatore Giuseppe Fanni. Gli ultimi quattro furono rilasciati nell’aprile del 1813.

Tre giorni dopo il re commise la giuridica inquisizione per i primi ai giudici della Reale Udienza Valentino-Pilo, Gaffodio e Musio. Procedendo nel processo, seguirono molti altri arresti.

Verso la metà di dicembre furono arrestati Giovanni e Luigi Cadeddu che si trovavano nelle loro case, secondo Pietro Martini.

Salvatore e Gaetano Cadeddu, Zedda, Garau, Muroni e Ignazio Fanni si erano dati alla fuga.

Per gli arresti dei primi quattro furono proposti premi e impunità.

Il re aggiunse poi, per giudicare ‘’i rei’’, altri cinque inquisitori.

Sorgia e Putzolo furono i primi a lasciare il capo sul patibolo e il resto del corpo ai crudeli strazi del boia.

Pasquale Fanni e Floris furono condannati al remo a vita. Floris fu costretto dal carnefice a vedere i due compagni al patibolo.

Salvatore Cadeddu si era nascosto nel dipartimento del Sulcis, a San Giovanni Suergiu, ma lì fu arrestato, tradotto a Cagliari e condannato alla forca. Fu impiccato dove oggi sorge il Mercato di San Benedetto. Decapitato, la sua testa venne portata come trofeo per le vie della città, il corpo arso e le ceneri sparse per strada.

Molto amato e riverito dai concittadini per i suoi anni e le cariche onoratamente ricoperte al liceo e al municipio come ‘’contadore’’, per la gentilezza dei modi, le pratiche devote e la fama sempre costante di buon cittadino, fu molto compianto.

Come Sorgia, Cadeddu morì con animo forte e cristiana rassegnazione.

Zedda, Garau, Gaetano Cadeddu e Ignazio Fanni furono condannati a morte in contumacia.

I detenuti Massa-Murroni e Giovanni Cadeddu furono condannati al carcere a vita.

Luigi Cadeddu fu condannato a vent’anni di reclusione.

Altri furono banditi dal Regno sotto pena della vita e altri ancora condannati in esilio nel Regno stesso.

Il conte di Pratolungo, impietosito della sorte degli arrestati, chiese, otto anni dopo, la libertà per i condannati al remo, alla prigionia, all’esilio e la commutazione della pena di morte nel bando dal Regno.

Le sue richieste non furono esaudite e mai più si parlò dei condannati.

Pasquale Fanni e Giacomo Floris, condannati al remo a vita, morirono in galera.

Giovanni Cadeddu morì ugualmente nella torre dell’isola di Santo Stefano.

Luigi Cadeddu e Massa-Murroni ne uscirono dopo vent’anni.

Gaetano Cadeddu visse in una terra della ‘’Barberia’’, secondo Pietro Martini. Ricevette la triste notizia dell’arresto del padre mentre era in viaggio verso la Corsica. Seguirà poi Napoleone Bonaparte dall’Isola d’Elba ai Cento giorni, rientrando con lui in Francia. Gaetano Cadeddu sarà a Waterloo dove svolge il ruolo di responsabile dei feriti.

Zedda, valente avvocato, visse in Corsica.

Altri vittime di Palabanda furono Stanislao Deplano, professore universitario condannato e inviato in esilio, e Antonio Cillocco.

Fratello, quest’ultimo del più celebre notaio cagliaritano Francesco Cillocco, martirizzato a Sassari, fu inviato in esilio dopo13 mesi di carcerazione, e scelse la Sicilia da dove non poteva allontanarsi ‘’per niun verso’’. Fu sfrattato dal Regno insieme ad Efisio Frau.

Il battaglione della Real Marina fu punito dal re per la sua inefficienza.

La crudelissima repressione dei componenti del club di Palabanda per una rivolta, e non congiura, mai iniziata, va letta nell’ottica dell’avversione che i re sabaudi nutrivano per chiunque esprimesse istanze libertarie che mettessero in discussione il loro potere. Così, i martiri di Palabanda subirono persecuzioni, torture, prigionia e impiccagioni oltremodo ingiustificati.

Chi passa dall’arco di Palabanda ricordi questo increscioso capitolo della storia sarda e l’orribile comportamento dei carnefici nei confronti di uomini democratici e giusti.

Immagine: comune.cagliari.it